La Peggy Guggenheim Collection organizza e ospita a palazzo Venier dei Leoni nella città lagunare la mostra “Surrealismo e magia. La modernità incantata”, la prima esposizione interamente dedicata all’interesse dei surrealisti per la magia, l’alchimia e l’occulto

di GianAngelo Pistoia

NordEst – Fino al 26 settembre 2022 la Peggy Guggenheim Collection di Venezia presenta la mostra “Surrealismo e magia. La modernità incantata” a cura di Gražina Subelytė, curatrice associata del museo lagunare. In mostra oltre venti artisti e circa sessanta opere provenienti da quaranta prestigiosi musei e collezioni private internazionali: si tratta della prima, attesa esposizione interamente dedicata all’interesse dei surrealisti per la magia, l’alchimia e l’occulto.

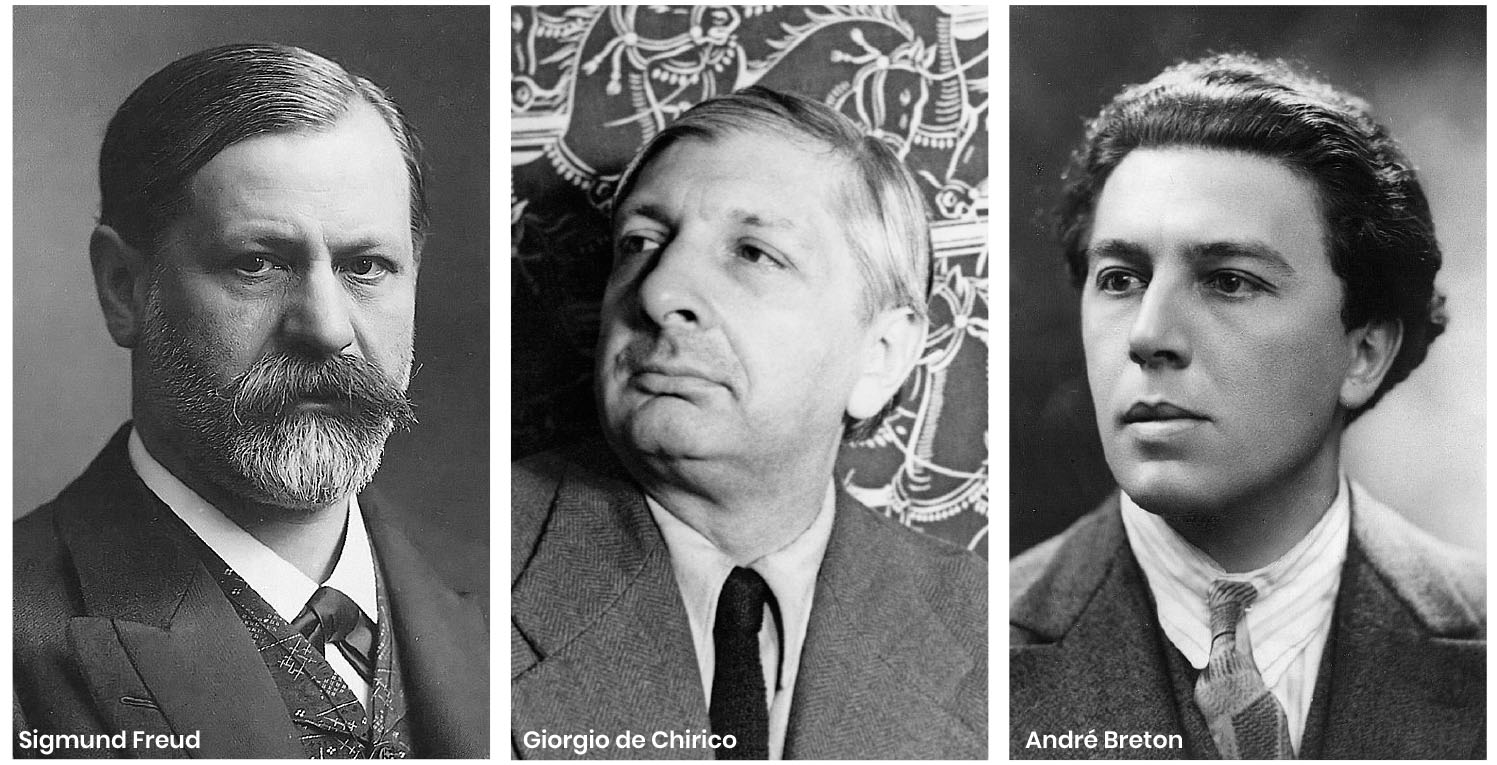

Da un punto di vista cronologico, la mostra spazia dalla pittura metafisica di Giorgio de Chirico, datata intorno al 1915, a dipinti iconici come “La vestizione della sposa” (1940) di Max Ernst, e “Gli amanti” (1947) di Victor Brauner, al simbolismo occulto delle ultime opere di Leonora Carrington e Remedios Varo. La mostra, organizzata dalla Peggy Guggenheim Collection di Venezia in collaborazione con il Museum Barberini di Potsdam, si sposterà successivamente nella città tedesca, dal 2 ottobre 2022 al 16 gennaio 2023, con la curatela di Daniel Zamani.

Per gli artisti che gravitano nell’orbita del Surrealismo la magia diviene il lasciapassare per una rinascita culturale e spirituale post-bellica, che permette loro di raggiungere l’obiettivo di una rivoluzione totale, non solo materiale, ma anche della mente, una trasformazione individuale che diventa il mezzo con cui cambiare il mondo.

Nelle loro opere, i surrealisti attingono a piene mani alla simbologia dell’occulto, legato a un sapere arcano e a processi di emancipazione personale, e alimentano la tipica nozione dell’artista come alchimista, mago o visionario, e ancora dea, strega, incantatrice. La mostra “Le Surréalisme en 1947”, tenutasi alla Galerie Maeght di Parigi nel 1947 e concepita come un’iniziazione surrealista a una visione di un mondo nuovo enfaticamente magico, denota quanto dominante fosse l’influenza di tali interessi.

Nel lungo studio su “L’arte magica” (1957) Breton definisce il Surrealismo come la scoperta della magia in una modernità disincantata e razionalizzata, e così facendo inserisce il movimento come ultima espressione di una lunga tradizione di “arte magica” rappresentata, ad esempio, dal pittore olandese Hieronymus Bosch, la cui fantasiosa iconografia affascina i surrealisti.

La mostra “Surrealismo e magia. La modernità incantata” ruota attorno a temi quali l’alchimia, la metamorfosi e l’androgino, i tarocchi, la sostanza totemica, la dimensione dell’invisibile e quella cosmica, nonché la nozione dell’artista come mago e della donna come essere magico, dea e strega.

Il percorso espositivo prende il via dai dipinti metafisici di Giorgio de Chirico, che Breton considera il principale precursore del movimento surrealista, la cui influenza fu decisiva sulla prima fascinazione dei surrealisti per magia e occulto. Tra questi si trova “Il cervello del bambino” (1914), dipinto che appartenne alla collezione privata dello stesso Breton, e che lo scrittore francese descrisse come un caso di androginia e trasformazione di genere, «non era solo freudiano, ma anche magico». Per molti surrealisti, l’androginia è sinonimo della cancellazione del binomio maschio-femmina e dunque sovverte le gerarchie di potere insite nelle società patriarcali.

Nel suo dipinto, Ernst raffigura la Carrington, sua compagna dal 1937 al 1940, come strega e incantatrice, mentre la Carrington ritrae Ernst come alchimista, eremita, figura sciamanica. Tale accostamento mette in evidenza il loro scambio artistico e gli interessi condivisi per la stregoneria, la magia e il simbolismo alchemico e animale. Inoltre, rivela l’influenza che la Carrington ebbe su Ernst, avendo il suo ritratto probabilmente ispirato l’opera di Ernst, realizzata successivamente, nel 1940.

L’interesse proto-femminista per alchimia, stregoneria e androginia è poi centrale in opere come “I piaceri di Dagoberto” (1945) della Carrington, il “Ritratto della Principessa Francesca Ruspoli” (1944) della Fini, “Nutrimento celeste” (1958) di Remedios Varo. La mostra si chiude infine con i temi delle forze cosmiche e della dimensione dell’invisibile, incarnati dalle tele di Salvador Dalí, Óscar Domínguez, Roberto Matta, Wolfgang Paalen, Kay Sage e Yves Tanguy, in un dialogo serrato che anima l’ultima sala.

Un’opera incompiuta che mette in evidenza l’interesse della Deren per la stregoneria e il ritualismo. Maya Deren – che frequenta anche la cerchia di artisti europei emigrati negli Stati Uniti – agli inizi degli anni Quaranta conosce già la stregoneria e le religioni della diaspora caraibica e africana, avendo lavorato prima come assistente dello scrittore occultista William Seabrook al suo volume sulla stregoneria, e poi per l’antropologa e danzatrice Katherine Dunham, che studia il vudù ad Haiti e introduce elementi del rituale afro-caraibico nelle sue coreografie. Grazie a lei Deren si interessa alle pratiche rituali che attraverso la danza e il suono portano a stati di trance e possessione.

La mostra è accompagnata da un ricco catalogo illustrato (Prestel, 2022), con saggi di Susan Aberth, Will Atkin, Helen Bremm, Victoria Ferentinou, Alyce Mahon, Kristoffer Noheden, Gavin Parkinson, Gražina Subelytė, e Daniel Zamani.

Fino al 26 settembre 2022 è quindi visitabile la mostra “Surrealismo e magia. La modernità incantata” organizzata ed allestita dalla Peggy Guggenheim Collection a palazzo Venier dei Leoni nella città lagunare.

Per qualsiasi ulteriore informazioni: www.guggenheim-venice.it